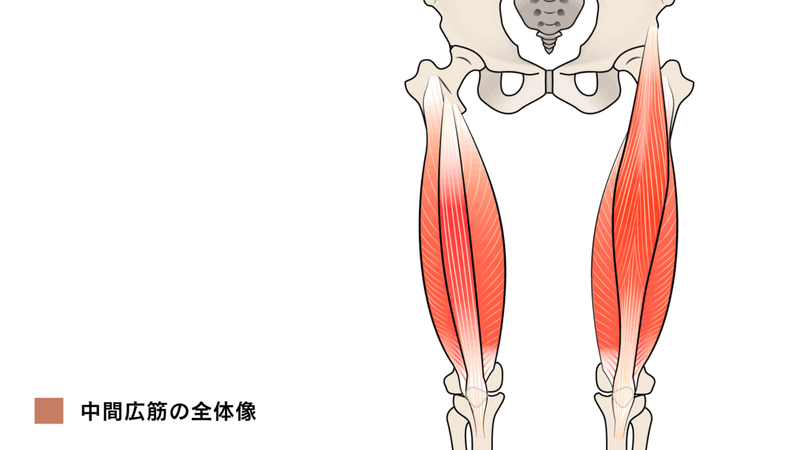

中間広筋の基礎解剖

(※右足が浅層の大腿直筋が切除され、深層の中間広筋が露出しています)

このように中間広筋は大腿骨長軸にまっすぐ伸びており、純粋な膝関節の伸展に作用しています。また膝蓋骨を大腿骨顆に押し付け、膝蓋骨を近位へ引くベクトルを有しています。

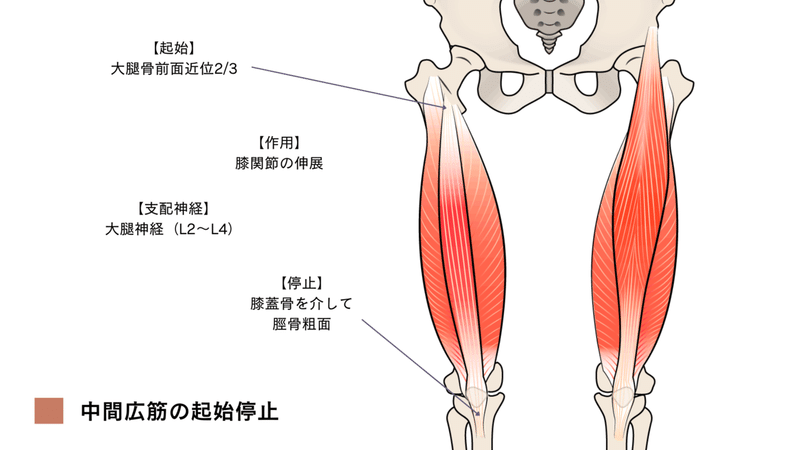

長さはこんな感じ⇓

36名の下肢では、中間広筋の筋腹の平均長は145.40 ± 37.55mm、腱膜の長さは193.55 ± 42.32mm とされている。

Veeramani R et al. Morphometric study of tensor of vastus intermedius in South Indian population. Anat Cell Biol. 2017 Mar;50(1):7-11.

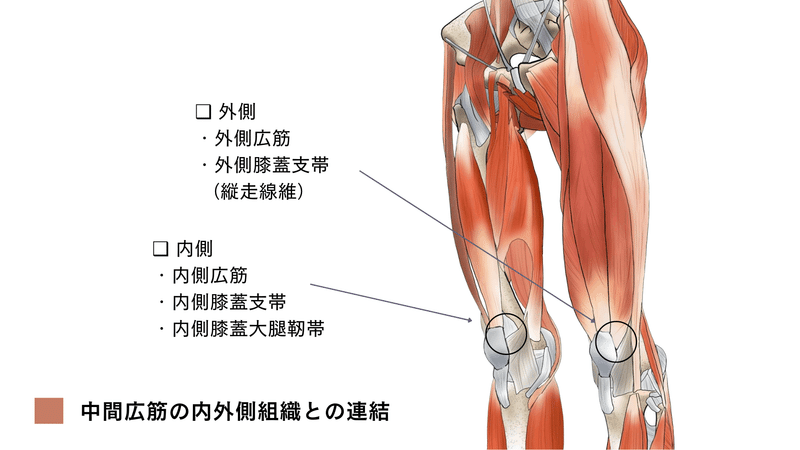

内外側組織との連結

中間広筋は内外側に広がり、これらの組織と連結しています。そのため、中間広筋の収縮により、これらの組織も同時に近位へ引かれるということになります。ただ、それぞれの境界は不明瞭なことが多く、直接触り分けることは困難だと思われますので、あくまでそういったイメージのもとでアプローチを行う必要があります。

またより細かく見ると、内側よりも外側に隔たった形態をしています。

大腿骨背外側部では外側広筋と中間広筋が癒合している。

Willan PL et al. Morphological variations of the human vastus lateralis muscle. J Anat. 1990 Feb;168:235-9.

このように外側広筋とはより密接な関係性にありますので、ここは運動療法時に意識すべきポイントとなります。

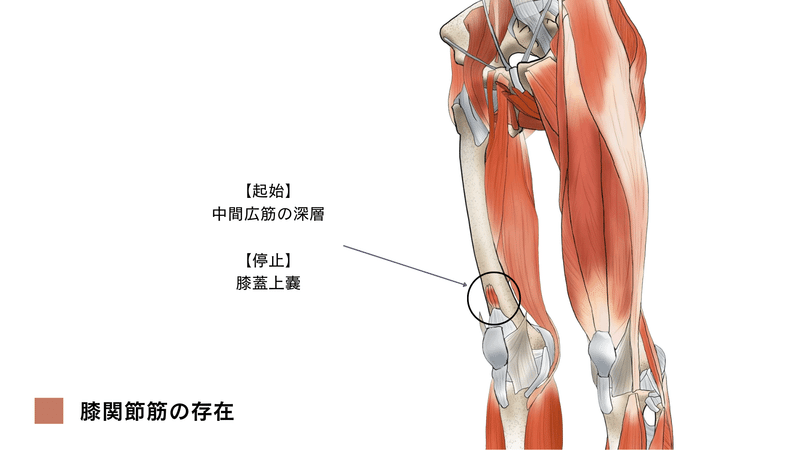

膝関節筋の存在

中間広筋の深層には膝関節筋という線維群が起始しています。

詳しい形態はこんな感じ⇓

近位では狭く、遠位では広い三角形を呈し、長さは75mm、幅は35mmである。

安岡武紀. 膝関節筋の肉眼解剖学的観察ー膝関節筋の形態と中間広筋および膝蓋上包との関係. 久留米医学会雑誌 74.1 (2011): 14-22.

膝関節筋は小さな筋束が集まった構造であり、それらは互いに重なり3層構造を呈している。

Woodley SJ et al. Articularis genus: an anatomic and MRI study in cadavers. J Bone Joint Surg Am. 2012 Jan 4;94(1):59-67.

イラストからもまとまった筋束ではなく、細かい線維束が幅広く膝蓋上嚢へ付着している様子が窺えるかと思います。この膝蓋上嚢への付着が大きな役割を担っており、膝関節伸展時に膝蓋上嚢を引き込み、挟み込まれるのを防止しています。中間広筋を狙ったアプローチをする場合は、より深層の膝関節筋を狙うイメージも持っておいたほうがよいかと思います。

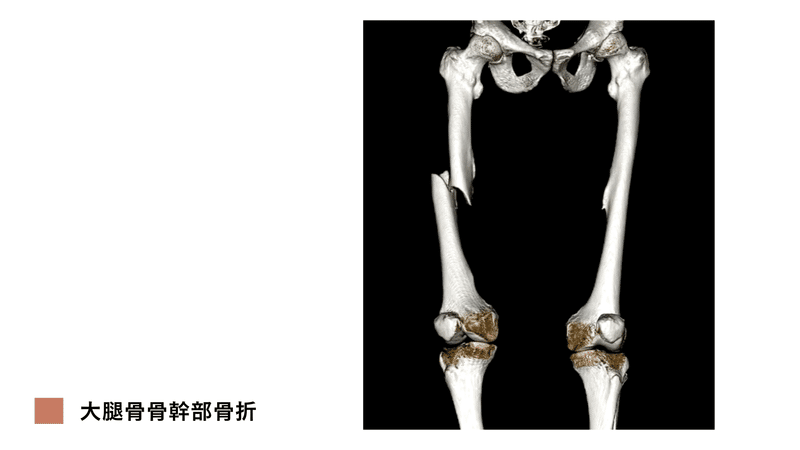

大腿骨骨幹部骨折との関係

大腿骨骨幹部骨折や顆上骨折では、中間広筋の損傷が頻発します。中間広筋の走行からも容易に想像がつくかと思います。基本的にこれらの骨折では髄内釘での手術が薦められますが、保存であろうが、髄内釘であろうが、中間広筋の状態把握は必須となります。この時期に中間広筋への介入を疎かにしてしまうと、その深層に位置する prefemoral fat pad との癒着や膝関節筋の機能不全を引き起こし、様々な二次的障害を引き起こしてしまう可能性が考えられるため、留意しておく必要があります。

しゃがみ込み動作との関係

実はしゃがみ込み動作時の膝前面痛にも中間広筋が絡んでいます。

しゃがみ込み動作にて膝前部痛を訴える症例の中間広筋は、健側の中間広筋や疼痛が消失した群の中間広筋に比べて有意に硬い。

林典雄.運動療法のための運動器超音波機能解剖 拘縮治療との接点,文光堂,p180,2015.より引用

このように中間広筋の硬さがあると、何かしらの影響で膝前面痛が出現する可能性があるということです。

中間広筋や外側広筋が機能不全や過緊張となることで、膝蓋下脂肪体の内圧が上昇し、疼痛が生じる。 Bohnsack M et al. Distribution of substance-P nerves inside the infrapatellar fat pad and the adjacent synovial tissue: a neurohistological approach to anterior knee pain syndrome. Arch Orthop Trauma Surg. 2005 Nov;125(9):592-7.

このように膝蓋下脂肪体の内圧上昇に中間広筋の硬さ?機能不全?過緊張?何かしらが影響しているということになります。そのため、しゃがみ込みの膝前面痛が軽減しない場合には、一度中間広筋の状態把握に努めてみると、改善のヒントが隠れているかもしれません。

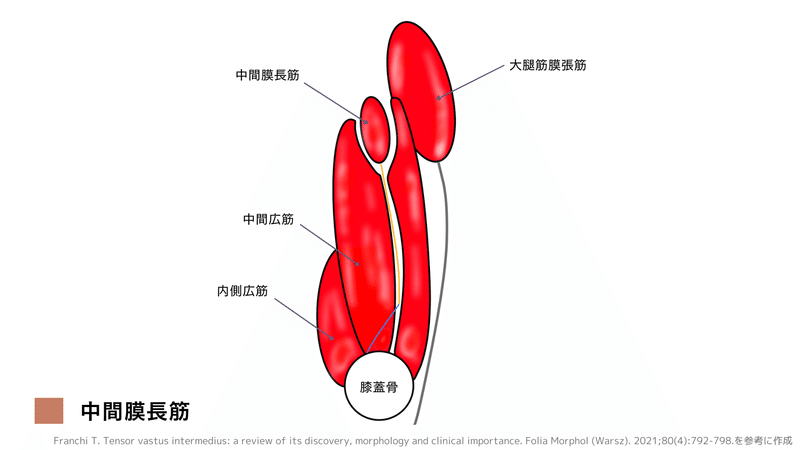

"中間膜長筋"という筋肉の話

あまり聞き馴染みのない筋ですが、ここ数年でその存在が正式に説明され始めています。

26名の下肢を対象とした死体研究において、新しい筋肉として初めて報告され、研究者は26例中22例において外側広筋と中間広筋の間の筋腹を明確に分離することを確認した。

Franchi T. Tensor vastus intermedius: a review of its discovery, morphology and clinical importance. Folia Morphol (Warsz). 2021;80(4):792-798.

中間膜長筋は外側広筋と中間広筋の間を通り(オレンジ線)、途中で腱となり、斜めに曲がる(青色)ような走行をしています。内側広筋などと対抗関係にあるという仮説も立てられているようです。

またバリエーションも様々で、内側広筋や外側広筋と接さずに独立しているものや、どちらか一方と接しているもの、両方と接しているもの、2つの筋腹をもつものなど…

作用としては中間広筋とほとんど同様で、先程の走行から中間広筋をやや内側に締め付ける役割を担っている可能性があります。ただ大腿四頭筋群のなかでの貢献度がどれぐらいか?という部分は明らかになっていないため、今後の動向からも目が離せません。

参考書籍

・北村清一郎,馬場麻人(監修) 工藤慎太郎(編集). 運動療法 その前に!運動器の臨床解剖アトラス,医学書院,2021.

・青木隆明(監修) 林典雄(執筆) . 改定第2版 運動療法のための機能解剖学的触診技術 下肢・体幹,メジカルビュー社,2012.

・河上敬介 et al.改訂第2版 骨格筋の形と触察法,大峰閣,2019.

・林典雄.運動療法のための運動器超音波機能解剖 拘縮治療との接点,文光堂,2015.

・赤羽根良和.機能解剖学的にみた膝関節疾患に対する理学療法,運動と医学の出版社,2018.

・林典雄(監修) 橋本貴幸(執筆) 園部俊晴(編集).膝関節拘縮の評価と運動療法,運動と医学の出版社,2020.

・斉藤秀之 et al.極める大腿骨骨折の理学療法,文光堂,2017